我一直强调的观点如下:

听感事实存在且人人都有 但听感无法准确传递

测量的意义是测量本身 任何强行将听感和数据做直接等价的 都是愚蠢的行为

测量派不是数据派 测量派尊重的是数据产生的过程 当然 测量派会尊重测量情况下做的好的设备,但是并不代表测量派只看数据来买/用

纯听感派和纯数据派其实是硬币的两面 很多时候其实都是迷茫的状态 纯听感派容易沉迷于各种玄学词汇而纯数据派容易陷入只会数0的尴尬

测量结果的最重要特性是可复现,举例:我和Amir一个在中国一个在美国,我拿到一台某厂机器 和Amir的测量结果的差距超出了合理范围,最终我们两个独立的Lab 测量两台同型号设备,得出一致结论:这台设备对温度很敏感 并且都给出了温度—SINAD曲线 互相还能找到交叉点

回归正题 在我这个测量派看来,Niao的SINAD低不是问题,调音嘛 有人喜欢就好—-BTW 我的网站上还介绍PASS谐波发生器呢…… 但是基本设计不合理(比方说过高的增益导致音量旋钮不到12点就削波、没有增益切换导致大部分耳机音量用不到9点等)和两个声道之间基本测量数据有巨大偏差—–尤其是还包括了所谓的TIM(动态互调失真) 还有技术参数虚报(宣称25VRMS 实际只有十几)等问题才是比较严重的。

最后 有些Bug能猜得出来,有些Bug不能。有些厂家愿意修Bug 有些厂家不愿意 其实都很正常 各有各的缘法罢了

我遇到过工程机过来,回报厂商Bug 厂商立马组织复现、分析、45分钟后找到解决方案 并立马改好电路、发去做下一批板子的。 也遇到过客户送测我这边,我发了Bug文之后厂商复现、调整软件、在不到一周的时间将软件Bug消灭的。当然也会有要杠的或者无所谓的(比方说某解码 我测两个声道底噪差异很大 也给厂家看了测试图了,结果只是让我寄回去的)。还是那句话,各有缘法。

你见或者不见 测量就在那里 不偏不倚 你修或者不修 Bug就在那里 不来不去 你信或者不信 数据就在那里 不增不减 你熟或者不熟 我测的结果没有余地 不修不改 去了解测量 或者 建立测量与你听感的关系 沉浸 音乐 带来 欢喜

没有听感,只有数据,只有数据才能说明你的设备吐出了什么声音,人的耳朵是无从判断的

只有设备告诉你你的设备回放了正确的声音,人的耳朵和大脑是绝对不可能得出任何准确结论的

发烧圈打滚数十年,认为存在被忽视的影响听感的“暗指标”,事实证明了那些无不是鬼扯

其实我也很奇怪,似乎任何指标只要能够被测量,就不再重要了

一些平时不被重视但是确实能带来可闻差异的指标是存在的

比如直耦功放的直流特性(带直流伺服或是一些特殊的不带反馈电容的直接耦合功放带音箱负载时会导致低音喇叭偏心,大音量下会毁灭音箱的失真指标,对没错比音箱动不动1%的失真更大,这点在恰恰AP上是无法测出来的)还有胆机的胆味(很多人觉得胆机的胆味来自偶次谐波,那是鬼扯,实际上来自于输出变压器的隔离作用和低阻尼系数带来的无源音箱频响畸变)

而口水战了几十年的发烧友嘴里的什么瞬态互调失真都是子虚乌有的鬼扯,几十年前的功放都不至于会出现的特殊现象

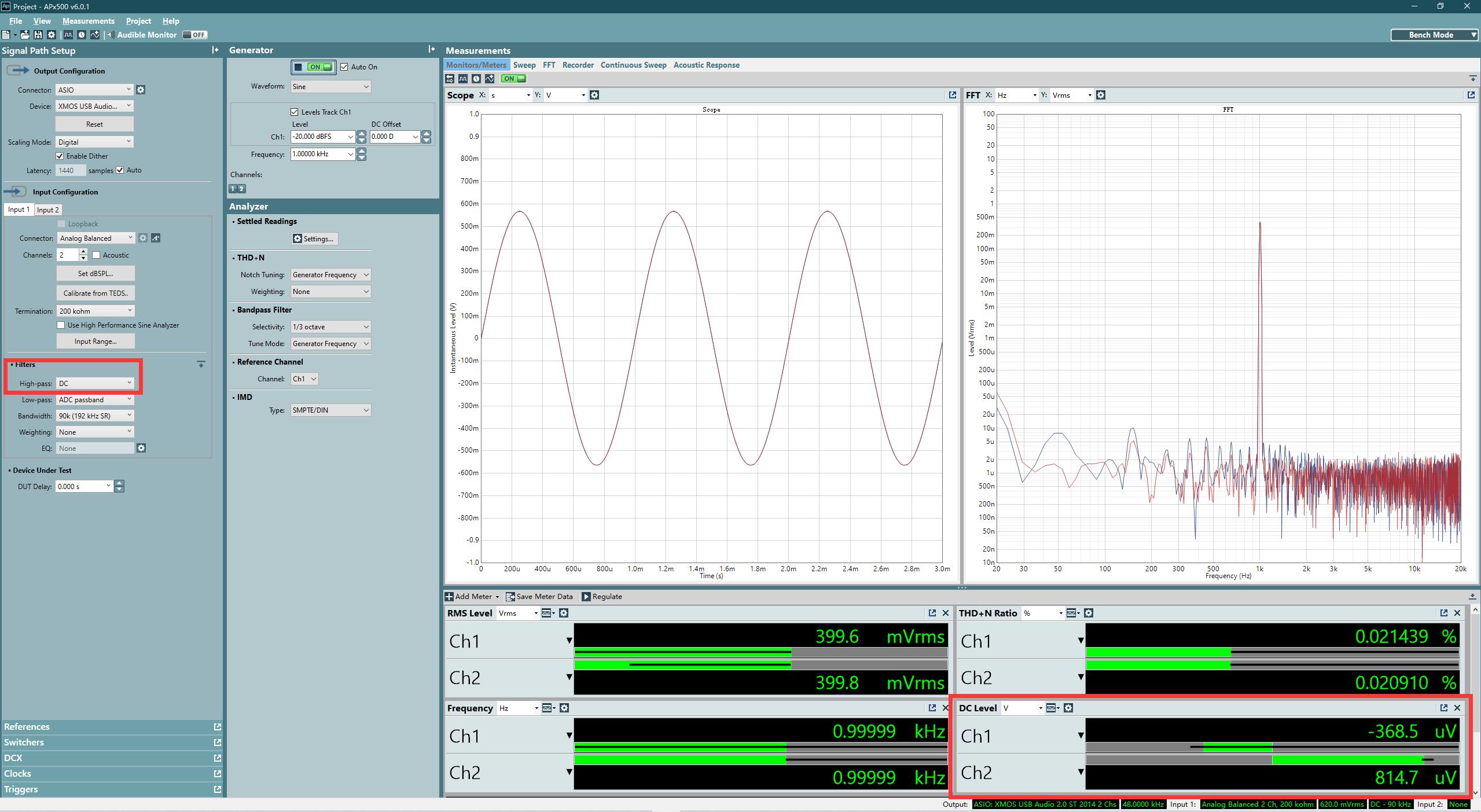

DC特性是可测的,而且可以测在各种信号情况下的DC特性:点击查看大图

这个指标一般测厂机我都看一眼静态情况拉倒(基本上没碰到有很大问题的),只有在自己DIY的时候认真测……

呃,我说的不是功放的静态中点电压,是不带反馈电容的负反馈环路和直流伺服在低音喇叭大动态下产生直流偏移时错误反馈直流信号带来的严重失真。扬声器由于机械和电磁上的非线性工作在谐振频率附近时会产生蠕变逐渐偏移中点,输入电压越大喇叭尺寸越小这个效应出现越容易,这时相当于喇叭和功放配合输出了直流电动势。

参考:

https://www.klippel.de/fileadmin/klippel/Files/Know_How/Application_Notes/AN_13_DC_Part_In_Displacement.pdf

https://www.klippel.de/cn/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E7%9F%A5%E8%AF%86/measurements/nonlinear-distortion/dc%E4%BD%8D%E7%A7%BB-%E9%9F%B3%E5%9C%88%E7%9A%84%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%81%8F%E7%A7%BB.html

电阻负载是没有用的,必须扬声器负载,0.几Hz近乎直流的强偏移才会出现,金嗓子的高档功放可以轻易观测到这个现象,大动态下低频喇叭会肉眼可见的摆动,随之带来的是悬架和电磁特性不对称带来强烈失真。

这一问题在耳机上是否严重尚不明确,不过直接耦合DC输出的分立耳放不多。

我知道你说的这个 测起来确实恶心 但是还好普通架构的问题不大=。= 而且我前面想说的是 AP是可以测直流的

嗯,但是很难观测,因为涉及到喇叭反电动势,喇叭产生的DC偏移往往需要扫频才能稳定复现,在这之上要观测到反馈环和直流伺服电路对直流信号的异常修正就更难了,可能索性用Klippel测喇叭还更容易点。

之前DIY时候搞过这事 以为只是我DIY蠢呢

所以隔直和反馈电容是好文明

我也是很久之前做音箱观测到低音喇叭有时会以两秒左右为周期大幅跳动,研究好几天发现在喇叭谐振频率的两倍附近反复扫频可以复现,细想想感觉很异常才想起调查这现象的

我估计动圈耳机蠕变应该更为严重,但没有设备做实验不太敢下定论

扬声器自身的DC偏移不靠技术手段无法改进,但最少可以防止功放帮倒忙……

这个方向有意思,我之前还在和人扯 哪天有钱了得去买NFS玩

还可以参考一下这篇,更直观

https://klippel.net.cn/fileadmin/klippel/Files/Chinese_Material/Speaker_Driver_Operation_Point_Instan_Distortion_Eric_Chu.pdf

用我的实际实验结果来说,电容加大到滤除掉全部次声内容,直流伺服功放正常大音量放音乐时产生的低音喇叭摆动基本上完全消失,去除直流伺服部分换成OTL功放也是一样,可见直接耦合功放部分不稳定的设计有时可能会加大扬声器失真。